岩波新書、1968年。

序 平和と政治

I 歴史的遺産と今日的状況

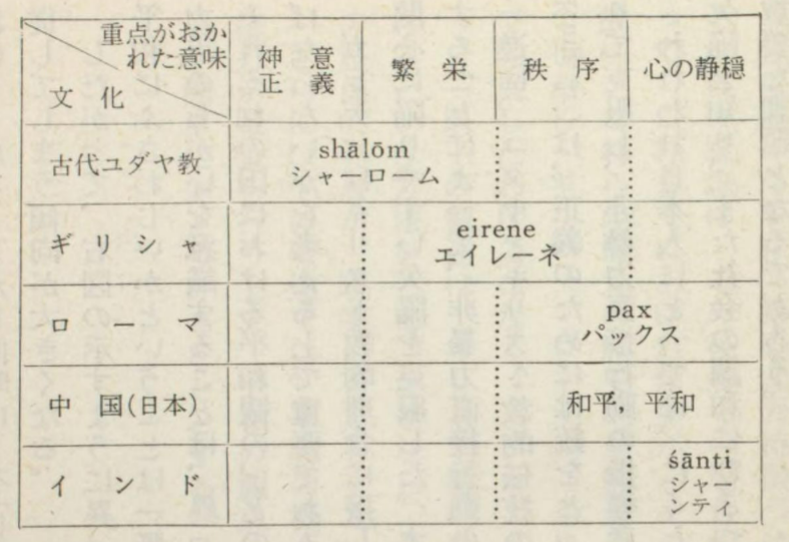

一 平和観の文化的類型

二 戦争規制の歴史的展開

三 個人と現代政治

四 戦争に反対する政治的態度

II 平和を日本の政治的現実の中で考える

一 生産的な討論のために

二 日本の安全と極東の平和

三 平和主義とその政治行動

四 最後の抵抗形態としての市民的不服従

五 非武装の政治的可能性

前半は、平和概念の歴史的バリエーションを扱っていて重要。後半は、1968年当時の時事に即した考察で、いかにも当時の日本社会という部分と、今でも通用する部分とが混在していて興味深い。いずれにしても、文化的・歴史的背景を重視した平和論であるところに、本書の価値はある。

(本書 35ページ)

古代ユダヤ教の「シャーローム」。「シャーロームは、ただ戦争が存在しない状態を指すのではなく、はるかに、より積極的な意味を持っていた。シャーロームは同時に幸福、繁栄、安全を意味し、さらには神意による正義の実現という意味をも含むものと考えられたといわれる」(p. 19)。「シャーロームは、戦争のない状態として、戦争の反対概念を形成したわけではない。時には、むしろ反対に勝利を意味することさえなかった」(p.21)。著者は、1967年の中東戦争におけるイスラーム文化を参照して、そこにこの伝統が反映しているとしているが、2023年の現在では、進行中のガザ侵攻を連想せざるをえない。

「日本の場合は、中国的な平和観の類型に属するように思われる。ただ日本と中国とのちがいを求めるとすれば、日本においては、平和と緊密に結びついた調和的秩序が、よりいっそう心情的な、そしてまた同時に美的な要素を加えて理解されたという点にみられるであろう」(p.33)。

後半の方で論じられている、平和感情と平和主義のちがいという論点。「このような個人の利益からの発想が、そのままだらだらの延長で、人類の永遠の平和という普遍主義的な考えにつながると考えるのは楽観論にすぎるだろう。平和感情と平和主義との間には、たしかにある種の断絶がある。別のいい方をすれば、社会的調和と結びついた平和観から、普遍主義的な絶対平和主義への途は、決して坦々とした連続的な変化ではない」(p.141)。「平和主義は、国家との対決を不可避とするような、個人の原理なのである」(p.143)。

刀狩り以来の、日本社会の民衆非武装の長い歴史。「「平和憲法」が民衆によって抵抗感なくうけ入れられたのは、戦争の悲惨な体験があったことと同時に、このような民衆非武装の長い伝統があったことにもよると思われる」(p. 167)。

なお、本書は、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能。(無料の登録とログインが必要)info:ndljp/pid/2981282

[J0432/231208]