忽那錦吾・上村くにこ訳、人文書院、2000年。

1 幼い頃から青年期まで/2 イエスの受けた教育/3 イエスを取りまく思想界/4 最初の訓言――〝父なる神〟/5 バプテスマのヨハネ/6 「神の国」というイデーの発達/7 カペナウムにおけるイエス/8 弟子たち/9 湖畔の説教/10 神の国は貧しい者のために/11 囚われのヨハネ/12 イエルサレムでの最初の試み/13 よきサマリア人/14 伝説誕生、イエスの軌跡/15 「神の国」の決定的な考え方/16 イエスが定めたもの/17 イエスのへの反対/18 最後の旅/19 敵の計略/20 最後の一週間/21 イエスの逮捕と告訴/22 イエスの死/23 イエスの事業の根本にあるもの

本書は『キリスト教起源の歴史』の冒頭をなす『イエスの生涯』の普及版で、1870年に出版されている。

神秘的な伝説を斥けて「人間イエス」を描いたルナンのイエス伝は、当時のフランスやヨーロッパに衝撃を与えつつ、広く迎えられた書。復活の話もここには出てこない。今となってはふつうのことに見えるかもしれないが、それは「重要な仕事あるある」で、現在にいたる「ふつう」をつくりあげた大きなきっかけこそがこの書であった。

ルナンが描くイエスは、慈愛に満ちた人物であるとともに、ユダヤ教のしきたりを断固として否定して、ローマ的な世界観からも離れて超俗的な世界に価値を置いた理想主義者である。

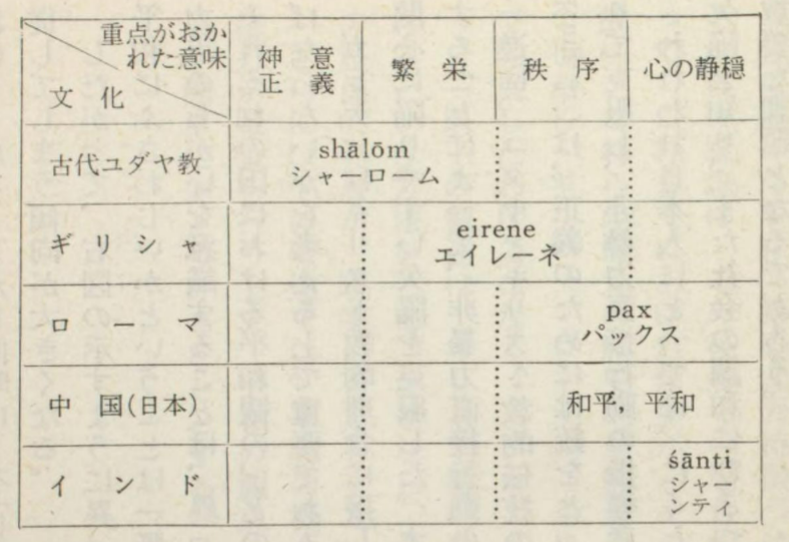

ルナンは、イエスが巧みに比喩を用いるところや、神の国と「解脱」の近似性について、仏教を高く評価している。一方で、彼によるイエスの描写はなるほどと読み進むうちに、最後にユダヤ教を絶対的に否定しているところで、おやこれはどうだろうか、となる。彼に言わせれば、イエスが有罪に陥れられたのはモーセの立法ゆえであり、たんに歴史的偶然ではない。さらに。

「今日でもキリスト教を奉ずると称する諸国において、宗教上の犯罪という名目で、刑罰が言い渡されている。だが、こうした過ちについてイエスに責任はない。・・・・・・ キリスト教は寛容ではなかった。その通りである。しかしこの不寛容はキリスト教本来のものではない。むしろユダヤ教本来のものというべきだ。・・・・・・モーセ五書は、それ故、最初の宗教的恐怖の法典であり、ユダヤ教は剣で武装した万古不易の宗教の典型である」(282)

キリストやキリスト教を称揚するのに、本当にこのようにユダヤ教を貶める必要があるのだろうか。19世紀フランス的な現象と言えばそれはそうなのだが、一方で、ホロコーストを経て、より複雑なかたちでこの問題圏は現在に至っている。こうした反ユダヤ教を否定することと、今日のガザ侵攻を否定すること、それを同時に行うことが、どうしてこんなに難しいことになっているのか。

[J0432/231208]